У меня в руках книга с дарственной надписью. Автор книги – Тамара Селезнева. Дата 14 января 2020 год. Ощущение неожиданности, удивления, радости, открытия, наконец!

Тамара Олеговна Селезнева – актриса Московской государственной филармонии, мастер художественного слова, заслуженная артистка России и автор книги и не одной, а двух полноценных изданий.

Мы знакомы более десяти лет. Правильно говорят, если человек талантлив, то талантлив во всем: разножанровая актриса, автор сценариев, исполнитель сольных литературных программ по произведениям русских и зарубежных авторов, кулинар и обаятельный человек с распахнутой и в то же время детской душой.

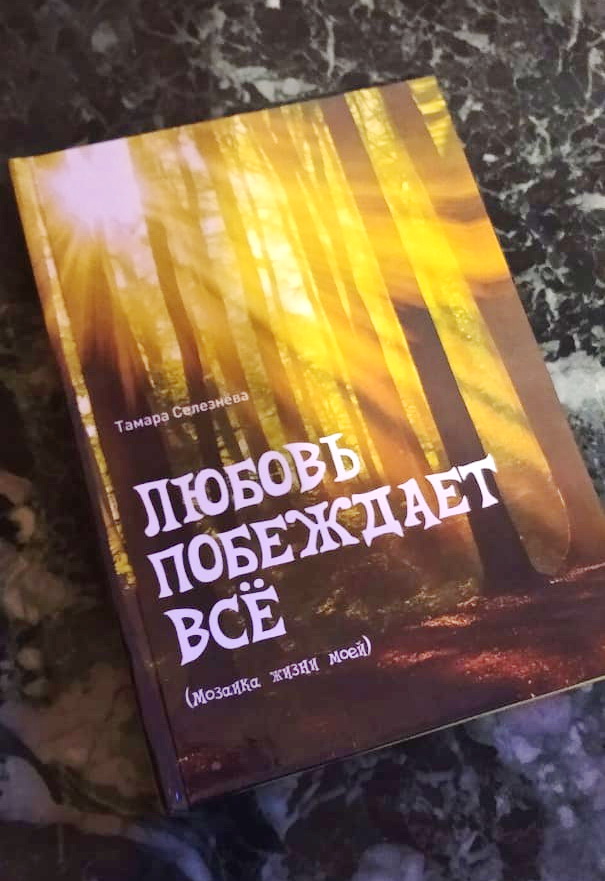

В 2019 году в омском издательстве «Амфора» вышла книга «Любовь побеждает все. (Мозаика жизни моей)». Исповедь известной актрисы не осталась незамеченной: читателей разных возрастов подкупала спокойная искренность автора и естественное желание понять, почувствовать, принять события, которыми доверчиво делится…Простить.

собкор Риа «РОСА», режиссёр

Наталья Пыченкова (Ильяшенко)

ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ ВСЁ

…Я родилась в сибирском городе на берегу реки в тесной коммуналке. Лишь два первых месяца своей жизни прожила я в лучах любви, заботы и нежности моего отца. Но потом его забрали на фронт и там убили. На этом вся эйфория от моего появления на этот свет и закончилась. Дальше… Дальше были: усталость матери, слёзы, скандалы с соседями по пустякам, всеобщий испуг, пьянки от бессилия и страха, голод и двухметровый пьяница-отчим… Он любил пить водку, драться, материться, летом ходить голым по комнате и купаться в нашей речке Омке.

Однажды, помню, мне было лет восемь, он пришёл домой пьяный, подобревший, схватил меня за шкирку и поволок на речку купаться. Я понимала, что сопротивление бессмысленно. Зайдя в речку по грудь, он поднял меня над головой и, как котёнка, с силой зашвырнул на середину реки. Обхватив коленки руками, я обречённо покатилась вниз, мысленно простилась со всеми, коснулась дна, но тонуть мне почему-то не хотелось, я оттолкнулась, вынырнула, судорожно глотнула воздух…

Не успела я что-то осознать, набрать воздуха, как меня снова подняли и с матерками зашвырнули ещё дальше. После столь чудесного спасения тонуть? Не-е-ет, больше нет! Я отчаянно забила по воде руками и ногами и поплыла, поплыла, но уже к другому берегу, прочь от своего мучителя. Доплыла, отдышалась. Дрожа от холода и страха, в одних трусиках, через город добралась домой и вдруг осознала: Да, бывает страшно, но всегда надо действовать! Ведь я уже умею держаться на воде! Я её – воды – больше не боюсь! Я умею плавать! Научилась!

А ещё вспоминаю сибирские зимы. Снег, хрустящий под ногами, мороз – художник, выводящий узоры на окнах…

Долгими зимними вечерами собирались все жильцы на коммунальной кухне лепить на зиму пельмени. Лепили поочерёдно каждой семье.

Пельмени аккуратно укладывали на большие противни, обязательно считали их и выносили на улицу, на мороз.

За лепкой пельменей не грех считалось и рюмочку пропустить, иль бражки выпить… А уж под рюмочку, да за общей-то работой – чего тут только не услышишь! – Разные случаи, байки, истории, сплетни, анекдоты… Пели песни!

Ведь тогда что пели-то? – «Бродяга к Байкалу подходит», «Мишка-Мишка», «Вот кто-то с горочки спустился», «Хаз-Булат удалой»…

И вдруг, однажды слышу, у кого-то из приёмника что ли, несётся: «Па-дам, па-дам, па-дам…». Я даже перестала катать сочни и прислушалась. Голос сильный, хриплый. Поёт на незнакомом мне языке, но я почему-то всё понимаю! Я слышу Любовь, Страдание, Боль! В другой раз слышу, тут же узнаю этот голос. Потом позже выяснила её имя – Эдит Пиаф!

Рост её – 1,47 м. И у меня (в то время) 1,47 м! Это что же!? Товарищи по несчастью!? Значит, рост любви не помеха? Я уже мечтала о любви, но парни любили высоких и стройных. Я была для них «Ш.П.» – «швой парень», как тогда говорили.

И вообще, всё детство моё было окрашено одним чувством: – «Меня никто не любит!». Но как же смогла ОНА угадать мою боль? Непостижимо!

И родилась-то эта «Воробышек» для меня не в далёкой неведомой мне Франции, в Париже, на улице Бельвиль – нет! Она родилась для меня здесь, в моей Сибири, на моей улице, вот в этом нашем пьяном, послевоенном дворе!

… Отныне, бывало, услыхав этот голос, как позывные, я закрывала глаза, взмывая вместе с нею ввысь. Прочь ото всех здесь на земле, в нашу с ней страну под названием Любовь!

Это были первые островки моего счастья, моя тайна!

Вот с тех пор она и вошла в мою жизнь. Её уже давно нет на земле. Но она продолжает жить в моём сердце и я уже пережила её – ту, ушедшую от нас Эдит. Трудно объяснить, но я слышу её постоянно. И она будто просит меня, нет, даже требует: Будь честной. Про себя, про себя не забудь ничего с возрастом… Поймёшь себя – поймёшь меня…

Господи! Как же она права! Пытаясь понять её, я чувствую себя ма-а-аленькой каплей, что отражает Солнце! И тут же вспоминаю, как Эдит, слыша подобного рода сравнения, любила повторять смеясь:

– Ха-ха! В бане мы все равны! Все сшиты на один фасон! – и вот эта её милая шутка и позволяет мне рассказать о её… и о моей жизни от той далёкой нашей встречи с ней в Сибири до сегодняшнего дня.

В моём детстве тоже была бабка – бабка Матрёна – старая дева. Она была мне не родная – няня моего отца. Помню, на крохотном пятачке за ситцевой занавеской помещались лишь две кровати – моя и бабкина и между ними тумбочка.

Матрёна была высокая, жилистая, мужиковатая и скандальная. Две маленькие жиденькие косички она нелепо закалывала наверх. Маленькие, острые, глубоко посаженные глазки всегда смотрели настороженно и затравленно. Кончик носа украшала большая бородавка. И ребятишки дразнились:

На крыльце сидит Матрёна

В чёрном платье, как ворона,

С бородавкой на носу –

Уплетает колбасу!

Она кричала, гоняла их, как воробьёв. Но в душе Матрёна была доброй и глубоко несчастной. Когда мать кричала в сердцах: «Чтоб вам пропасть! Год замужем побыла – на всю жизнь получила наследство – старый да малый!» (то есть я и бабка, дескать, обе мы нежеланны), мне было жаль бабку. Уже за то, что её, как и меня, никто не любит. Только она одна, Матрёна, по-своему любила меня: угощала вкусненьким, защищала от дурака-отчима…

– Не тронь, не тронь её, дурак! – кричала она. – В ней голубая кровь! Однажды, озадаченная её словами, я решила это проверить. Взяла лезвие бритвы и полоснула себе палец. Показалась кровь, но она была красной!

– Фу ты, дура бабка, – решила я, – врёт ведь и не краснеет…

И вот мне исполнилось семь лет (Эдит Пиаф, вспоминаю, в семь лет прозрела), а меня, в мои семь лет, бабка украдкой от матери повела в церковь и там меня окрестили. Процедура мне не понравилась: на меня лили воду, заставляли целовать крест, бубнили что-то непонятное. Вокруг были одни старухи – бабкины подружки (она их называла почему-то «девчатами»), все они бросились меня целовать, а я этого совсем не любила и брезгливо утиралась. Потом бабка Матрёна взяла меня за руку, подвела к какой-то картинке – (она все эти картинки в церкви называла иконами) и сказала: «Слава Богу! Ты теперь крещёная, можешь просить у Господа чего захочешь. Давай, не бойся, покрестись и проси!». Сама отошла.

Я послушно покрестилась, как меня научили, и глянула исподлобья. Дяденька на иконе мне понравился. У него были добрые глаза, и они смотрели прямо на меня! Я попросила у него конфет и мороженого – не дал. Тогда я ещё раз перекрестилась и прошептала: «Господи, у меня вместо папочки отчим. Он такой дурной. Сделай хоть что-нибудь!».

Хотите – верьте, хотите – нет, но на следующий день мой отчим, как всегда, напился и его, пьяного, кто-то хорошо поколотил. Он еле дополз до дому и всё скулил: «Ишь, гады, трое на одного!» В этот день в доме не было знакомого скандала. В непривычной тишине я притаилась за занавеской, не веря своим ушам.

– Господи, – шептала я, обращаясь к бабкиной иконке над её кроватью, где всегда теплилась лампадка, – Господи, значит, ты меня слышишь? Пламя лампадки качнулось, и мне показалось, что дяденька на иконке мне кивнул. – Какой же ты добрый, Господи!

Так в свои семь лет я, как и Эдит, поверила в Бога и в то, что Бог всё видит, Бог всё слышит!

А много лет спустя, в России…

Когда со мною и ЭТО случилось, – я ужаснулась! Да, мне пришлось повторить и ЭТО! Оставленная возлюбленным, скрываясь от родных…, но… стоп. Эту страницу своей жизни я позволю себе оставить на самом дне моей памяти. Не могу, да и не хочу вспоминать!

Помню только, как выбравшись из того кошмара, была одна – опустошённая и озлобленная, как ненавидела весь белый свет. Всё виноватых искала. И нашла, наконец: это же она, Эдит Пиаф, тащит меня по всем своим кругам ада!

Сейчас и не вспомню, почему я тогда так решила? Только сказав себе это однажды, я быстро и охотно в это поверила. Помню, как даже возненавидела ЕЁ. А ведь она тогда ещё жила на этой земле.

– Отстань от меня – беззвучно орала я в пространство. – Это всё ты! Ну, поделилась бы своей славой, талантом. Почему я должна повторять твои ожоги!? Отпусти меня!

Было тщетно, и я старалась её забыть.

Слава Богу! От злобы и ненависти меня спасла пришедшая ЛЮБОВЬ. Закружило так, что я забыла всех и вся, и её в том числе. Но вскоре она вновь властно напомнила мне о себе. Ибо, весь Париж, вся Франция, весь мир прощался с великой Пиаф!!

Прощалась с нею и я, уже чуть очнувшись от любовного угара, от нелепой потери любви,… которая будет светить мне и мучить меня всю жизнь.

Помню, как оставшись одна в старенькой актёрской общаге, я растапливала печку. Стоя на коленях, я подбрасывала в капризную топку дрова, бумагу, свои записи о НЕЙ. Со всем этим я сжигала свою злость, занудство и свою дурацкую ненависть. А ещё я пила водку, ревела, молилась за неё, как могла, и просила у неё прощения. Я и не знала, как это трудно сказать впервые: «Прости!» И этому ОНА меня научила!

И она, конечно, простила меня! Она кругом, она участвует в моей жизни, а я пытаюсь её понять. Понять не по чьим-то книжкам, нет. Понять сердцем. А на это нужно время, время… Быть может, и целая жизнь!

Жить не хотелось?… как же. Знакомо с детства.

Помню, как однажды, после очередной стычки с пьяным отчимом, он стал гоняться за мной, остервенело сшибая табуретки и стулья, размахивая ремнём с медной пряжкой… Я орала, увёртывалась, но несколько шальных ударов пряжкой всё ж словила. Ну и что? Обидно не было, было привычно, даже азартно. Но когда я пожаловалась матери и показала рубцы на теле, она равнодушно отвернулась и сказала: «Сама виновата! Не лезь к нему, не получишь!»

Я отшатнулась. А ночью, как всегда, я слышала их шёпот, смех и частое дыхание. И сердце замирало от чего-то неведомого, постыдного, запретного.

«Она его любит! Любит! Любит!» – под одеялом захлёбывалась я от злости и ненависти: «А меня никто! Никто!»

И тогда я твёрдо решила умереть.

Они опомнятся, будут плакать и, наконец-то, полюбят меня. А я с неба всё это увижу и буду радоваться их запоздалой любви ко мне.

И вот утром, после ухода мамы на работу, я нагрела воды, вымыла свои длинные волосы, набросила халатик на голое тело, ноги в валенки и… во двор.

Стоял снежный сибирский ноябрь. Мороз градусов этак под сорок! Я забежала за дом, вылезла из валенок и босыми ногами вошла в сугроб. Снегу было – мне выше колен, эдакие снежные валенки.

Распахнув халатик, подавшись вся вперёд, вверх, стояла я так, запрокинув голову, закрыв глаза, словно отдаваясь кому-то неведомому там наверху…

Сколько прошло времени – не помню. Распущенные длинные мокрые волосы стали тяжелеть…

Вдруг я услышала тихую, нежную музыку, словно хрусталики целуются. Что это? А хрустальный звон всё отчётливее, громче, складывается в мелодию: «Па-дам, па-дам, па-дам…». Я стала раскачиваться в такт. Музыка звучит громче. Сквозь закрытые глаза я вдруг увидела ЕЁ большую голову, высокий лоб и ЕЁ знаменитые фиалковые глаза – грустные, грустные.

– А меня опять бросил возлюбленный! И ты бросаешь? Эх ты!

– Меня здесь никто, слышишь? Никто не любит?!

– Ну и что? Сегодня и меня никто, а завтра… кто знает? Полюби кого-нибудь сама.

– Кого? (молчит) Эй, ты – кого?

– Н-не знаю! Ищи.

– Но я не умею!

– Научишься. Потерпи.

Резко открываю глаза, лицо исчезает, но музыка ещё звучит. Теперь уже колокольчиками. Наконец, я понимаю, откуда звон: это мои мокрые волосы, застыв отдельными прядками в длинные сосульки и соприкасаясь меж собой, звенят и поют. Судорожно запахнув халатик, сменив снежные «валенки» на обычные, бегу домой – оттаивать! Самое смешное, что после всего этого я не только не умерла, но даже не чихнула!

Весь тот день лицо Пиаф маячило передо мной, выразительно поглядывая на меня. Я отворачивалась. Перед сном – я уже в постели – ОНА появляется. Мы вновь заспорили. Я и не заметила, что заговорила в голос.

– С кем это ты там? – голос матери.

– Так…

– А ну, живо спать!... – я притаилась, будто ждала чего-то.

Только когда я услышала их шёпот и смех матери, сердце кольнуло. Вдруг нахлынула незнакомая мне доселе волна острой жалости к этой женщине, которая зовётся мамой. Я вдруг почувствовала себя взрослой, даже старой. Несчастная! Она его любит! Это было для меня открытием. Любит это чудовище… Такое бывает? Наверное… И как незнакомо для меня она с ним смеётся… Она счастлива?! – Похоже, что да … И я проваливаюсь в сон….